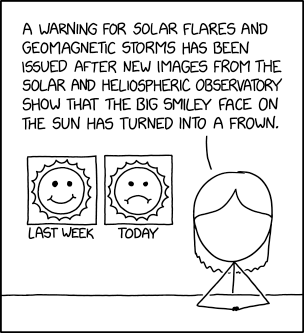

Saturday Morning Breakfast Cereal - Wow

Thursday, 5 March 2026 11:20.png)

Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:

Still better than the time I got divorced via a pop-up book.

Today's News:

05.03.2026 Записки с горы

Thursday, 5 March 2026 10:50С новым утром!

Ночь в Киеве прошла тихо, не считая загадочных шумов под утро, из-за которых я даже полез посмотреть, нет ли тревоги. Тревоги не было - наверно опять строителям что-то привезли. Строители же продолжают ползать по крыше (потенциальной) ремонтируемого дома, но принципиальных изменений крыши я пока не заметил. Наверно, всё-таки полнолуние на них подействовало, и они ползают, не понимая зачем.

Вчера, кстати, наблюдал полную кровавую луну. Зрелище впечатляющее. Фотографировать, однако не стал, поскольку на фото обычно выходит "типове не те". Вот если бы опять было полярное сияние, то снял бы непременно, только за четыре года вторжения оно появлялось несколько раз, но обычно меня избегало. В отличие от луны, которой надо будет ещё сегодня полюбоваться. Кстати, название для триллера или ужастика: "Восход кровавой луны".

Вчера обнаружил, что пропустил очередной этап приближения лета - 3 марта день был уже на три часа длинней самого короткого дня года. А через пару недель вообще весеннее равноденствие и весна наступит уже по всем параметрам.

Глянул новости - там сплошной Персидский залив и графики отключений света. Но есть и интересное. Оказывается, сегодня день св. мученика Конона, так что все любители "конины" просто обязаны поднять бокалы и выпить, глядя на фото юного Шварца.

А ещё пишут, что если сегодня встретить бабочку или хотя бы муху, морозов в этом сезоне уже не будет. Думаю, киевлянам стоило бы массово выйти на поиск этих летающих насекомых. Я, во всяком случае, собираюсь.

Засим, пожалуй, откланяюсь.

Всем тепла и света.

Далі буде.

Ночь в Киеве прошла тихо, не считая загадочных шумов под утро, из-за которых я даже полез посмотреть, нет ли тревоги. Тревоги не было - наверно опять строителям что-то привезли. Строители же продолжают ползать по крыше (потенциальной) ремонтируемого дома, но принципиальных изменений крыши я пока не заметил. Наверно, всё-таки полнолуние на них подействовало, и они ползают, не понимая зачем.

Вчера, кстати, наблюдал полную кровавую луну. Зрелище впечатляющее. Фотографировать, однако не стал, поскольку на фото обычно выходит "типове не те". Вот если бы опять было полярное сияние, то снял бы непременно, только за четыре года вторжения оно появлялось несколько раз, но обычно меня избегало. В отличие от луны, которой надо будет ещё сегодня полюбоваться. Кстати, название для триллера или ужастика: "Восход кровавой луны".

Вчера обнаружил, что пропустил очередной этап приближения лета - 3 марта день был уже на три часа длинней самого короткого дня года. А через пару недель вообще весеннее равноденствие и весна наступит уже по всем параметрам.

Глянул новости - там сплошной Персидский залив и графики отключений света. Но есть и интересное. Оказывается, сегодня день св. мученика Конона, так что все любители "конины" просто обязаны поднять бокалы и выпить, глядя на фото юного Шварца.

А ещё пишут, что если сегодня встретить бабочку или хотя бы муху, морозов в этом сезоне уже не будет. Думаю, киевлянам стоило бы массово выйти на поиск этих летающих насекомых. Я, во всяком случае, собираюсь.

Засим, пожалуй, откланяюсь.

Всем тепла и света.

Далі буде.

Хроники войны в Азии

Wednesday, 4 March 2026 21:39Восточные события развиваются следующим образом:

Иран по-прежнему продолжает обстреливать Дубай и прочие города Персидского залива. США и Израиль продолжают утюжить Тегеран.

Иранские ракеты долетели даже до Кипра, до британской базы Акротири. (На Кипре две британские военные базы: одна - Декелия - между Ларнакой и Айя-Напой, а вторая - Акротири - возле Лимассола, я была на Кипре и возле одной, и возле второй базы).

ВМС США потопили иранский фрегат у берегов Шри-Ланки.

Иранская ракета залетела на территорию Турции и была сбита.

В Иране выбрали нового верховного аятоллу, сына ликвидированного прежнего аятоллы.

И немножк Африки:

Судан заявил, что Эфиопия ударила по территории страны беспилотниками.

Иран по-прежнему продолжает обстреливать Дубай и прочие города Персидского залива. США и Израиль продолжают утюжить Тегеран.

Иранские ракеты долетели даже до Кипра, до британской базы Акротири. (На Кипре две британские военные базы: одна - Декелия - между Ларнакой и Айя-Напой, а вторая - Акротири - возле Лимассола, я была на Кипре и возле одной, и возле второй базы).

ВМС США потопили иранский фрегат у берегов Шри-Ланки.

Иранская ракета залетела на территорию Турции и была сбита.

В Иране выбрали нового верховного аятоллу, сына ликвидированного прежнего аятоллы.

И немножк Африки:

Судан заявил, что Эфиопия ударила по территории страны беспилотниками.

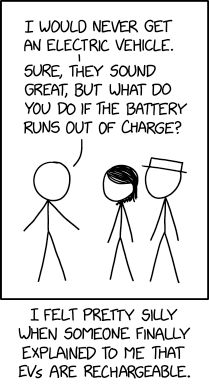

Saturday Morning Breakfast Cereal - Serve

Wednesday, 4 March 2026 11:20

Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:

I need to do an upbeat comic week one of these days. They all end with hooray.

Today's News:

04.03.2026 Записки с горы

Wednesday, 4 March 2026 08:28С новым утром!

Ночь в Киеве прошла тихо. Организм, впрочем, спал неспокойно, возможно из-за наступившего вчера вечером полнолуния. Пишут, что оно "червячное", поскольку на поверхность выползают проснувшиеся червяки. Червяков пока не видел, но строители на крышу ремонтируемого дома вчера выползли и ползали по ней целый день. Может назвать это полнолуние "ремонтным"?

В новостях в основном пишут про войну на Ближнем Востоке, а в ленте намекают, что Украина собирается помогать антииранской коалиции в плане противовоздушной обороны. Сочувствую всем пострадавшим мирным жителям Ближнего Востока, но мне кажется ПВО нам и самим тут пригодится.

Общался вчера с коллегой насчёт начала оффлайновой учёбы в родимом институте. С изумлением узнал, что с наступлением весны у нас в корпусах отключили отопление. И нафига тогда вот прям сейчас уходить из тёплого онлайна? Я б ещё с месяц в нём посидел.

А во сне я сегодня внезапно занялся программированием. Писал программу, которая должна была моделировать жизнь племени и его постепенного разрастания. Слишком закопался в детали, а потом проснулся.

Засим, пожалуй, откланяюсь, поскольку вот-вот должны отключить свет.

Далі буде.

Ночь в Киеве прошла тихо. Организм, впрочем, спал неспокойно, возможно из-за наступившего вчера вечером полнолуния. Пишут, что оно "червячное", поскольку на поверхность выползают проснувшиеся червяки. Червяков пока не видел, но строители на крышу ремонтируемого дома вчера выползли и ползали по ней целый день. Может назвать это полнолуние "ремонтным"?

В новостях в основном пишут про войну на Ближнем Востоке, а в ленте намекают, что Украина собирается помогать антииранской коалиции в плане противовоздушной обороны. Сочувствую всем пострадавшим мирным жителям Ближнего Востока, но мне кажется ПВО нам и самим тут пригодится.

Общался вчера с коллегой насчёт начала оффлайновой учёбы в родимом институте. С изумлением узнал, что с наступлением весны у нас в корпусах отключили отопление. И нафига тогда вот прям сейчас уходить из тёплого онлайна? Я б ещё с месяц в нём посидел.

А во сне я сегодня внезапно занялся программированием. Писал программу, которая должна была моделировать жизнь племени и его постепенного разрастания. Слишком закопался в детали, а потом проснулся.

Засим, пожалуй, откланяюсь, поскольку вот-вот должны отключить свет.

Далі буде.

Comic: 03/04/2026

Wednesday, 4 March 2026 00:00A new comic has been posted at Sluggy.com!

День тисяча чотириста сімдесятий

Wednesday, 4 March 2026 07:46На Осокорках тихо, у мене все гаразд.

З понеділка було 55 годин електрики безперервно, потім година відключення, і ось вже ще 8 годин електрики. Розкіш :) Плюс тепло і світло знадвору, то взагалі ейфорія.

Чекаю на перемогу.

З понеділка було 55 годин електрики безперервно, потім година відключення, і ось вже ще 8 годин електрики. Розкіш :) Плюс тепло і світло знадвору, то взагалі ейфорія.

Чекаю на перемогу.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Good Cop

Tuesday, 3 March 2026 11:20

Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:

The other option is good cop, cop pretending to be a fish on the floor that keeps flopping around but won't die.

Today's News:

03.03.2026 Записки с горы

Tuesday, 3 March 2026 10:29С новым утром!

Ночь в Киеве прошла тихо, но вечером, где-то с без четверти десять до четверти одиннадцатого, была тревога и слышалась стрельба. Судя по новостям, налетали дроны.

Утром я проснулся от странных звуков, решил, что опять налёт, и полез смотреть, нет ли тревоги. Тревоги не было, а звуки вскоре прекратились. Решил, что это наверно строителям, ремонтирующим дом напротив, подвезли кровельное покрытие - оно при разгрузке вполне могло так хлопать. В пользу этой гипотезы служит то, что с утра по крыше бродят несколько строителей.

Из-за этого утреннего шума мы с организмом потом часа два дремали, так что я совершенно забыл сон, который видел перед пробуждением. а было что-то интересное.

Говорят, что в Киеве с четверга вновь пустили троллейбусы и трамваи. Я лично их пока не видел, но в приложении для пассажиров они появились. Это радует, поскольку хоть автобусы и заменяли троллейбусы на маршрутах, но частота их была меньше, чем обычно. Да и мой придворный автобус, стал ходить реже, приближаясь к интервалу, который делает автобус пригодным лишь для случайных поездок.

Между тем, сегодня Международный день писателя. Учитывая, что он совпадает с днём памяти св. мученика Василиска, думаю, что в первую очередь писателя-фантаста. Так что в заключение поздравляю тружеников пера и клавиатуры с праздником и желаю больших тиражей и, главное, благодарных читателей!

И немедленно решил, что вечером надо будет за это выпить!

Засим откланиваюсь.

Далі буде.

Ночь в Киеве прошла тихо, но вечером, где-то с без четверти десять до четверти одиннадцатого, была тревога и слышалась стрельба. Судя по новостям, налетали дроны.

Утром я проснулся от странных звуков, решил, что опять налёт, и полез смотреть, нет ли тревоги. Тревоги не было, а звуки вскоре прекратились. Решил, что это наверно строителям, ремонтирующим дом напротив, подвезли кровельное покрытие - оно при разгрузке вполне могло так хлопать. В пользу этой гипотезы служит то, что с утра по крыше бродят несколько строителей.

Из-за этого утреннего шума мы с организмом потом часа два дремали, так что я совершенно забыл сон, который видел перед пробуждением. а было что-то интересное.

Говорят, что в Киеве с четверга вновь пустили троллейбусы и трамваи. Я лично их пока не видел, но в приложении для пассажиров они появились. Это радует, поскольку хоть автобусы и заменяли троллейбусы на маршрутах, но частота их была меньше, чем обычно. Да и мой придворный автобус, стал ходить реже, приближаясь к интервалу, который делает автобус пригодным лишь для случайных поездок.

Между тем, сегодня Международный день писателя. Учитывая, что он совпадает с днём памяти св. мученика Василиска, думаю, что в первую очередь писателя-фантаста. Так что в заключение поздравляю тружеников пера и клавиатуры с праздником и желаю больших тиражей и, главное, благодарных читателей!

И немедленно решил, что вечером надо будет за это выпить!

Засим откланиваюсь.

Далі буде.

Там где ИИ полезен

Tuesday, 3 March 2026 00:48Я тут провожу занятный эксперимент — я решил взять все свои записи (для начала ЖЖ-шные из этого журнала) и скормить их ИИ для анализа и вытаскивания из них моих внутренних ритмов и мелодий.

Причем анализу будет подвергнут не только текст написанный мной (это довольно банально), но и динамика взаимодействия с комментаторами — как быстро я выхожу из себя, насколько я сильно реагирую на разные типы комментаторов.

Все это, как вы понимаете, руками можно было бы разбирать долгие годы. И вряд ли этим кто-то бы всерьез когда-нибудь занялся. Я, в конце концов, не великий писатель, чьи произведения, включая личные письма — разбирают сотни неуемных специалистов (монография сама себя не напишет).

Однако раз уж человечество сумело изобрести и дать мне в руки механизм для тонкого анализа написанного — почему бы им не воспользоваться. Тем более что задача изначально была довольно сложной технически — нужно было экспортировать тексты и комментарии наружу из не очень для этого приспособленных систем, наступить на пару граблей с кривыми xml-ями, собрать комментарии обратно в иерархию вопрос-ответ.

Сам бы я, даже если бы за это взялся — потратил бы на это недели? Месяцы? Вероятнее всего просто плюнул бы посередине и бросил под девизом «ради чего?».

Но вместо этого мы устроили с Gemini нечто вроде хакатона, в бешеном темпе смастерив, сломав и исправив гору скриптов, призванных вытаскивать и чистить данные, вызывать для анализа взрослый ИИ, сохранять и визуализировать данные. И в результате за несколько вечеров активной работы у меня есть механизм для анализа.

Сейчас механизм этот работает (не в переносном смысле, а вполне физически — именно сейчас я вижу отсечки на экране временных промежутков). Результат пока не готов для всеобщего просмотра, но я постараюсь чтоб хотя бы какую-то его часть или дайджест опубликовать здесь.

Очень надеюсь что это будет интересно. Плюс надо отдать последний долг явно помирающему ЖЖ.

Причем анализу будет подвергнут не только текст написанный мной (это довольно банально), но и динамика взаимодействия с комментаторами — как быстро я выхожу из себя, насколько я сильно реагирую на разные типы комментаторов.

Все это, как вы понимаете, руками можно было бы разбирать долгие годы. И вряд ли этим кто-то бы всерьез когда-нибудь занялся. Я, в конце концов, не великий писатель, чьи произведения, включая личные письма — разбирают сотни неуемных специалистов (монография сама себя не напишет).

Однако раз уж человечество сумело изобрести и дать мне в руки механизм для тонкого анализа написанного — почему бы им не воспользоваться. Тем более что задача изначально была довольно сложной технически — нужно было экспортировать тексты и комментарии наружу из не очень для этого приспособленных систем, наступить на пару граблей с кривыми xml-ями, собрать комментарии обратно в иерархию вопрос-ответ.

Сам бы я, даже если бы за это взялся — потратил бы на это недели? Месяцы? Вероятнее всего просто плюнул бы посередине и бросил под девизом «ради чего?».

Но вместо этого мы устроили с Gemini нечто вроде хакатона, в бешеном темпе смастерив, сломав и исправив гору скриптов, призванных вытаскивать и чистить данные, вызывать для анализа взрослый ИИ, сохранять и визуализировать данные. И в результате за несколько вечеров активной работы у меня есть механизм для анализа.

Сейчас механизм этот работает (не в переносном смысле, а вполне физически — именно сейчас я вижу отсечки на экране временных промежутков). Результат пока не готов для всеобщего просмотра, но я постараюсь чтоб хотя бы какую-то его часть или дайджест опубликовать здесь.

Очень надеюсь что это будет интересно. Плюс надо отдать последний долг явно помирающему ЖЖ.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Athenian

Monday, 2 March 2026 11:20

Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:

On the last Socrates joke, like a dozen people told me I should've called his nutritional supplements Himlock, and it just kills me that I didn't.

Today's News:

Электричка

Monday, 2 March 2026 15:22В Днепропетровской области рашенский дрон ударил по электричке, которая ехала из Кривого Рога. Один человек погиб, несколько раненых.